OPINI | Gunung Latimojong tidak runtuh dengan sendirinya. Jika kelak longsor menyapu desa dan banjir membawa lumpur dari lerengnya, itu bukan sekadar ulah hujan atau takdir geologi. Ia adalah hasil dari rangkaian keputusan sadar, ditandatangani, dicap, dan dilegalkan oleh negara.

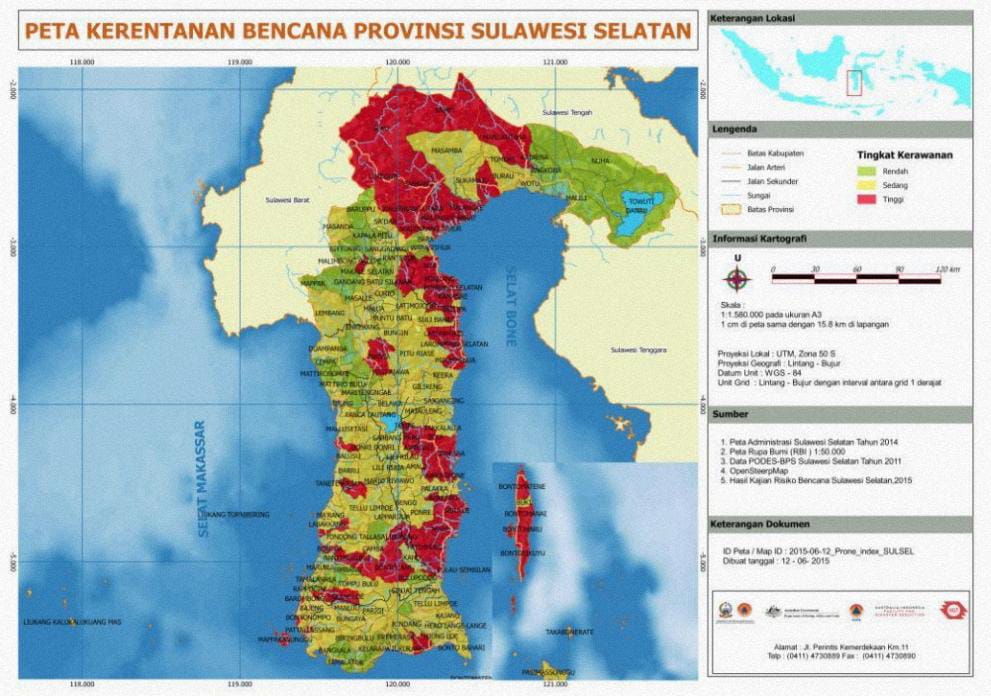

Di sinilah ironi dimulai, negara mengetahui risiko, memiliki peta bahaya, bahkan mengatur larangan. Namun pada saat yang sama, negara pula yang membuka pintu bagi tambang di jantung kawasan rawan.

Kajian Risiko Bencana Kabupaten Luwu 2019–2023 menempatkan Kecamatan Latimojong sebagai wilayah dengan ancaman longsor dan banjir tinggi serta kapasitas mitigasi rendah. Dokumen ini bukan bisik-bisik LSM atau rumor warga lereng gunung. Ia adalah produk resmi birokrasi disusun oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah, dan seharusnya ditaati oleh pemerintah.

Tapi seperti banyak dokumen kebencanaan lainnya, peta ini tampaknya hanya berfungsi sebagai pelengkap rak arsip. Ketika berhadapan dengan investasi, bahaya mendadak menjadi kabur. Zona merah berubah warna bukan menjadi hijau aman, melainkan abu-abu yang bisa ditawar. Jika peta risiko tak memengaruhi kebijakan, untuk apa negara repot-repot membuatnya?

Tambang di Lereng, Akal Sehat di Jurang

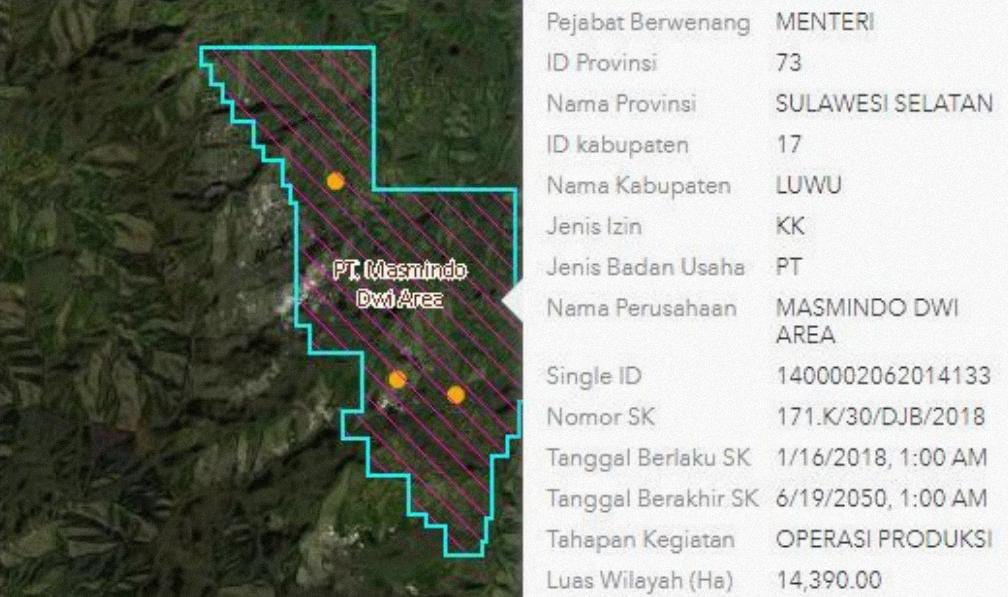

Konsesi PT Masmindo Dwi Area seluas ±14.390 hektar membentang di 17 desa, meliputi tiga kecamatan. Dalam peta spasial, wilayah ini tidak hanya bersinggungan, tetapi bertabrakan langsung dengan zona rawan longsor dan banjir.

Lebih problematis lagi, sebagian besar area berada di lereng curam, lebih dari 15 persen, bahkan mencapai lebih dari 50 persen di sejumlah titik.

Dalam bahasa teknis, ini wilayah dengan potensi kegagalan lereng tinggi. Dalam bahasa awam, tempat yang seharusnya tidak disentuh alat berat, apalagi diledakkan.

Namun logika keselamatan kalah oleh logika produksi. Gunung diperlakukan sebagai komoditas, bukan sistem ekologis. Lereng dianggap hambatan teknis, bukan peringatan alam.

Kabupaten Luwu sebenarnya memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang secara tegas melarang kegiatan penggalian di kawasan rawan longsor dan banjir. Secara hukum, ini mestinya menjadi garis merah.

Masalahnya, garis merah ini hanya berlaku untuk warga kecil, bukan untuk pemegang konsesi. Perda tetap berdiri, tetapi negara memilih berjalan melewatinya. Izin tambang tetap hidup, sementara aturan keselamatan dibiarkan mati perlahan.

BPBD Kabupaten Luwu mengakui fakta yang seharusnya menghentikan semua aktivitas wilayah operasi tambang bertumpang tindih dengan zona merah kebencanaan. Artinya, negara sadar bahwa produksi dan bahaya berada di ruang yang sama.

Namun alih-alih menghentikan, negara justru menormalisasi tumpang tindih itu. Risiko dijadikan bagian dari kalkulasi bisnis. Keselamatan warga diturunkan derajatnya menjadi “dampak potensial”. Ini bukan kelalaian. Ini pilihan.

Bencana yang Sudah Diketahui, Tapi Tetap Dipersiapkan

Dalam situasi seperti ini, bencana bukan peristiwa tak terduga. Ia adalah kejadian yang disiapkan secara administratif. Hujan lebat hanya berfungsi sebagai pemicu, bukan penyebab utama.

Pertanyaan paling jujur bukan lagi “mengapa terjadi longsor?”, melainkan “mengapa negara membiarkannya terjadi?”

Dan ketika lereng runtuh, air meluap, serta lumpur menyapu desa, narasi resmi hampir bisa ditebak, cuaca ekstrem, faktor alam, di luar kendali manusia. Padahal semua peta sudah berbicara sejak lama. Yang tak pernah disiapkan hanyalah pertanggungjawaban.

Latimojong hari ini adalah cermin telanjang wajah pembangunan kita negara tahu bahayanya, paham risikonya, memiliki aturannya. Namun, tetap memilih menggali. Bukan karena tak tahu, melainkan karena menganggap ada yang lebih penting daripada keselamatan warganya.